私がまだ学生だった時、深夜のBSでハイドンの弦楽四重奏曲シリーズが放送されていた。それを観ていた私は室内楽の魅力にグッと引きつけられてしまった。それまで室内楽をほとんど聴いていなかったから、これは凄い音楽があるものだと、うれしくもあり、あまりに膨大な音楽の数に途方にくれたものだった。

私が観た映像はフィンランドで毎年7月に開催されるクフモ室内楽音楽祭であり、演奏は当時解散間近だったリンゼイ四重奏団(The Lindsays)であった。1965年から2005年まで活動していたイギリスの団体で1stヴァイオリンのPeter CropperとチェロのBernard Gregor Smithは発足から解散まで在籍していたという。

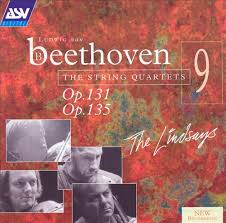

その時のリンゼイQの演奏は、「癖のあるおじさんたちが音をぶつけ合っている」といった印象だったが、このベートーヴェンのCDでも基本的にはそのイメージは崩れない。Cropperのヴァイオリンは響きがやや窮屈でヴィブラートの振幅も大きいため独特の存在感がある。他の奏者たちも音色の濃度が高く、全体として密度の高い響きを実現している。音楽の解釈は本質を厳しく追及していくようなところがあり、シリアスな側面が大きいように思う。中でも第14番第1楽章の陰鬱なフガートのテーマを提示していくところでは説得力が高い。確信をもって不安定な旋律を歌い切る覚悟が感じられる。さらに強弱と緩急が細かく変化するベートーヴェン後期の曲調は、リンゼイQの個性が際立つ部分といえよう。弾き始めの音を明確に打ち出すことで、曖昧さのない解釈が示されている。流動性が高く、高度な技巧が求められる第14番において、ここまで自分たちの音楽が達成されている演奏はなかなかないのではないか(好みは分かれるかもしれないが)。

リンゼイQの演奏はスタイリッシュな機動力があるわけでも、伝統的な味わいを感じさせるわけでもないが、でもすごく面白く聴けるのは、無難な部分がなく、常に真剣。それぞれの奏者が才能を表出しながらも、その個性を一つの音楽に収斂していくという「音楽する行為」そのものが立ち上がってくるような、そんな魅力があるからではないか。

昨年Cropperが亡くなり、今となってはCD入手も困難な状況だが、まだまだリンゼイQは異彩を放っている。

コメントをお書きください